Quantentechnologien

Datenübertragung per Glasfaser und Laser, GPS-Systeme sowie Computer und Smartphones mit kompakter Siliziumtechnologie haben unser Leben nachhaltig verändert. Die moderne Kommunikation und das Internet wären ohne die erste Generation von Quantentechnologien nicht möglich.

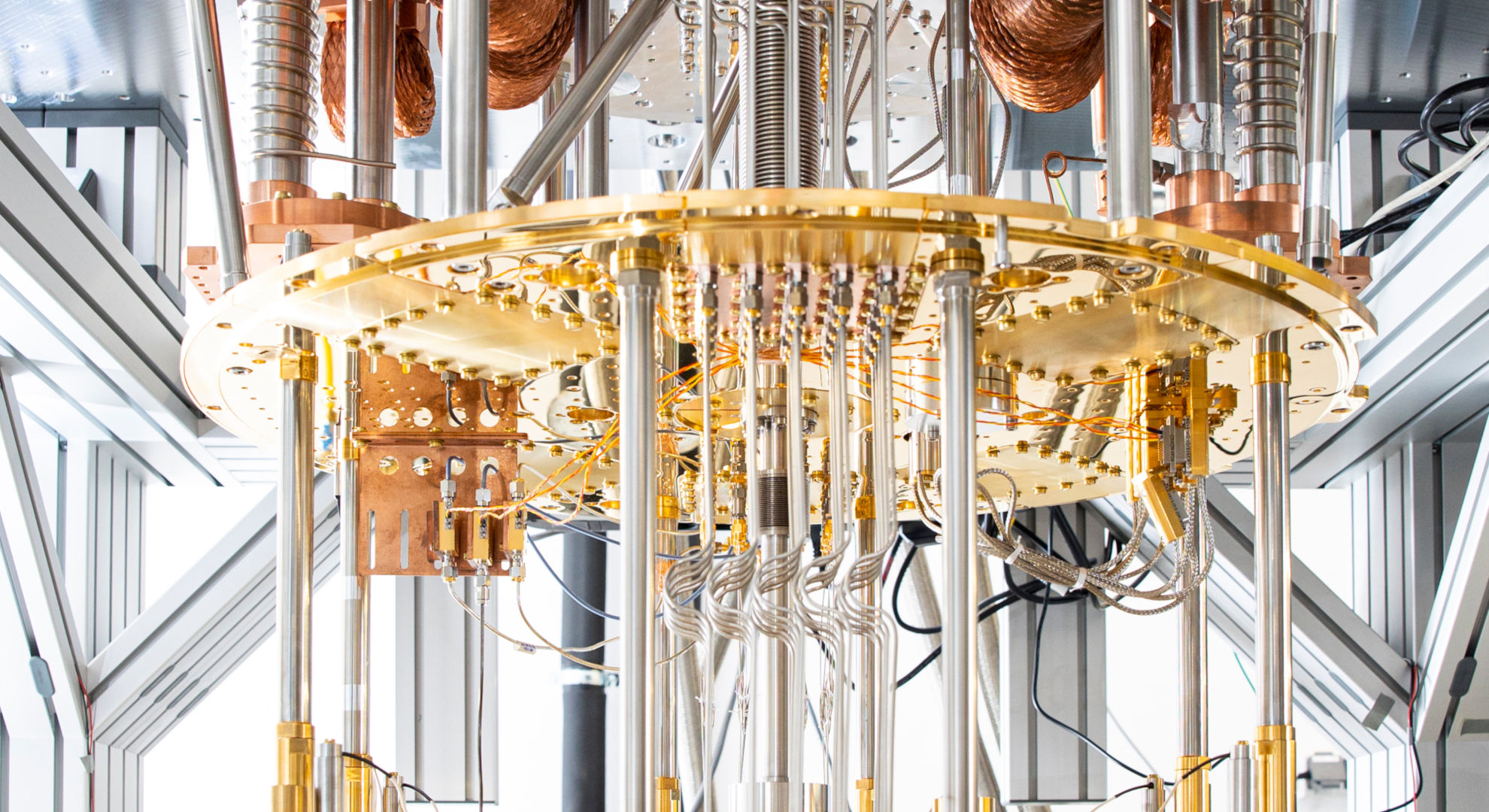

Mit der Weiterentwicklung zu Quantencomputern und Quanteninternet steht ein nächster Paradigmenwechsel bevor, bei dem sich bisher ungenutzte physikalische Effekte für neuartige Anwendungen einsetzen lassen. Standen bislang kollektive Teilchenphänomene im Vordergrund, ist es heute möglich, einzelne Photonen und Quantenzustände gezielt zu manipulieren und zu kontrollieren.

In diesem Technologiefeld werden neue Technologien und Bauteile entwickelt, die sich fundamentale quantenphysikalische Eigenschaften zu Nutze machen. Dabei sind die Anforderungen an Präzision, Individualität sowie Kompaktheit von Systemkomponenten sehr hoch. Gleichzeitig sind Lösungen erforderlich, die sich später auch industriell umsetzen lassen.

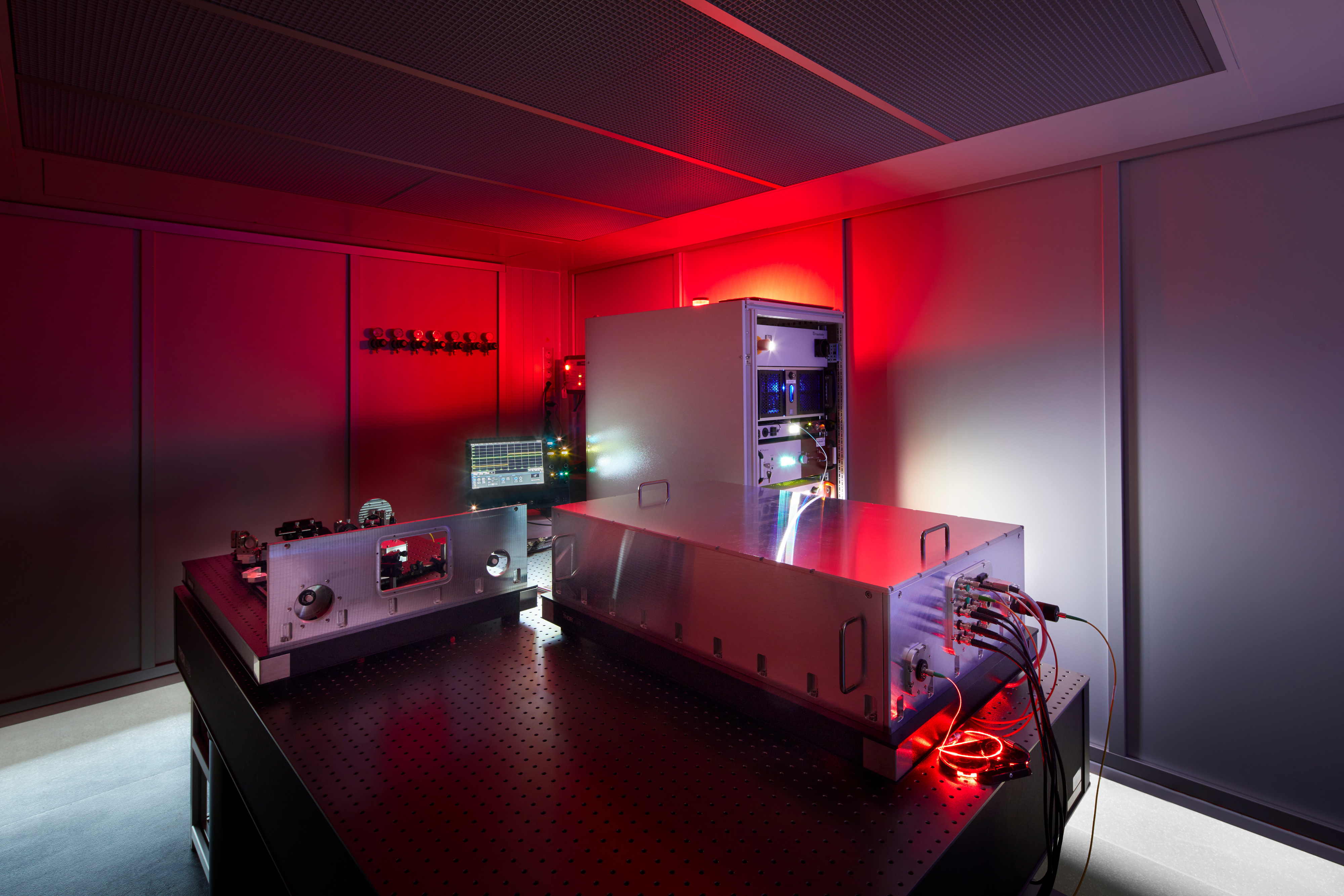

Gemeinsam mit deutschen und internationalen Spitzenforschern entwickeln die Wissenschaftler des Fraunhofer ILT ein breites Portfolio von Systemen und Prozessen für Quantentechnologien. Dazu zählen neben Lasern und Fasermodulen u. a. parametrische Photonenquellen und Frequenzkonverter, integrierte optische Komponenten und Packagingverfahren.

Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT

Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT